からだの使い方は、どのように身につけましたか?

歩く時の重心移動、 跳ぶ時の手の振り、

着地の時のひざの曲げ、 引っ張る時の姿勢・・・・

子どもの頃、遊びの中で様々な動きたくさん経験している間に

自然と効率の良いからだの使い方を身につけてきました。

何度も転んでは、立ち上がって、何度も転んで歩き出す

赤ちゃんの姿を思い浮かべれば分かりやすいでしょうか?

私は、昔、子ども達に効率の良い動きを教えようとして失敗したことがあります。

綱引きの手の持ち方は、こうだよ!!

ボールの投げ方は、こうだよ!!

と一生懸命に教えていました。

しかし、なかなか子ども達は良くならない。

できたのはその教えた時の少しの間だけ・・・

そして、ある子ども達の変化に気づきました。

遊びを何度も繰り返して遊ぶ中で教えなくても自然と効率の良い体の使い方になっていきます。

例えば・・・

●綱引きを目的とした遊びをして遊ぶ中で、強く引っ張らないといけない状況を作った時

子ども達は、自然と手を持ち替えて、しかも自然と腰を落とすように引っ張り始めました。

また・・・

●子ども達の跳べるちょうどの距離を使うことで、子どもは、体を大きく使い、手の振りをうまく使うようになっていました。

そして・・・

たくさん強く投げる遊びをたくさんしていくと自然とフォームが良くなってっきました。

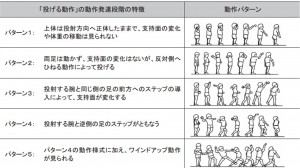

投げる動作の発達が目に見えてきます。

*文部科学省:基本動作の調査より

*文部科学省:基本動作の調査より

好きこそ物の上手なれ

いくら分かりやすい説明を聞き行った動作よりも何度も繰り返す事で自然と身につく動作では、身につき方が全く変わってきます。

好きなものは、いくらでも時間を割く。そのため、どんどん上達する。

しかし、嫌いなものは、あまり時間を使わないため、上達しない。

全ては、その子の取り巻く環境がそうさせます。

運動自体を好きになり、時間を忘れて積極的にからだを動かすようになる環境づくり

それが、私たちの仕事です。